责任编辑:王中新

2025年10月31日,应我部地理科学学院翟石艳教授、宋宏权教授和夏浩铭副教授的诚挚邀请,南京师范大学教授张雪英、香港科技大学(广州)助理教授车伟涛莅临我部进行学术交流。两位专家在地学楼402会议室分别作了题为《从自然语言到智能GIS:理论、技术与应用》和《虚拟地理环境研究探索与数字孪生实践应用》的专题报告。报告会由翟石艳主持,我部相关专业师生积极参与此次交流研讨。

会议伊始,翟石艳简要介绍了两位专家的学术背景与研究方向,并代表学部对他们的到来表示热烈欢迎。张雪英在地理大数据挖掘、地理知识图谱与大语言模型、人文社会GIS等领域享有盛誉,学术成果丰硕,曾主持及参与国家“863”计划、国家自然科学基金等多个重要科研项目。车伟涛长期致力于数字孪生与空间信息技术在智慧城市、城市治理及公共服务中的融合应用,在虚拟地理环境与数字孪生领域建树显著,有力推动了相关技术从理论探索走向场景落地。

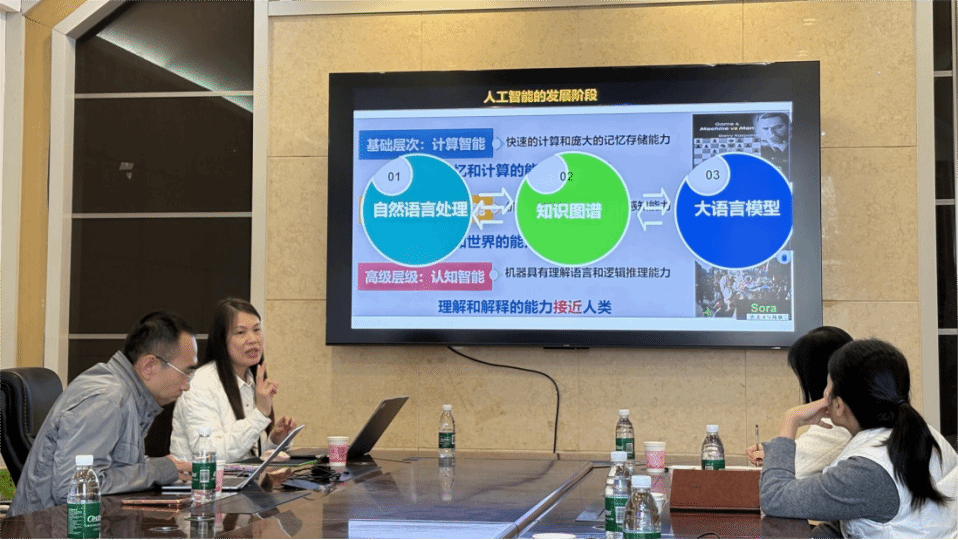

张雪英首先围绕“人工智能+GIS”的发展趋势展开报告。她指出,智能GIS以大数据、人工智能与地理信息科学为支撑,融合哲学、语言学、地理学等多学科视角,致力于突破多源数据融合等关键技术,研发智能GIS基础平台与应用系统,最终实现自然与人文社会现象的虚拟重建、动态模拟、预测决策,以及对地理信息资源的深度挖掘与高效利用。随后,她展示了面向自然语言的地理信息理解方法,从语言学与地理学双重视角构建了地理信息表达模型,为该技术与不同领域的结合提供了理论基础,从而提升地理信息资源的利用效率。通过台风事件过程检测、地方志数字化处理等典型案例,她具体阐述了地名地址处理与大数据空间化、知识图谱构建与应用在多个层面的价值,指出这些技术能够为社会生活乃至国家部门的重要领域提供有力支撑。最后,张雪英总结道,当前地理知识图谱与大模型已成为领域关注的“热点”,整体发展正从“拿来主义”走向“锦上添花”,并进一步迈向“反向赋能”的新阶段。她强调,知识图谱与大模型的深度融合,将成为知识工程发展的必然趋势。

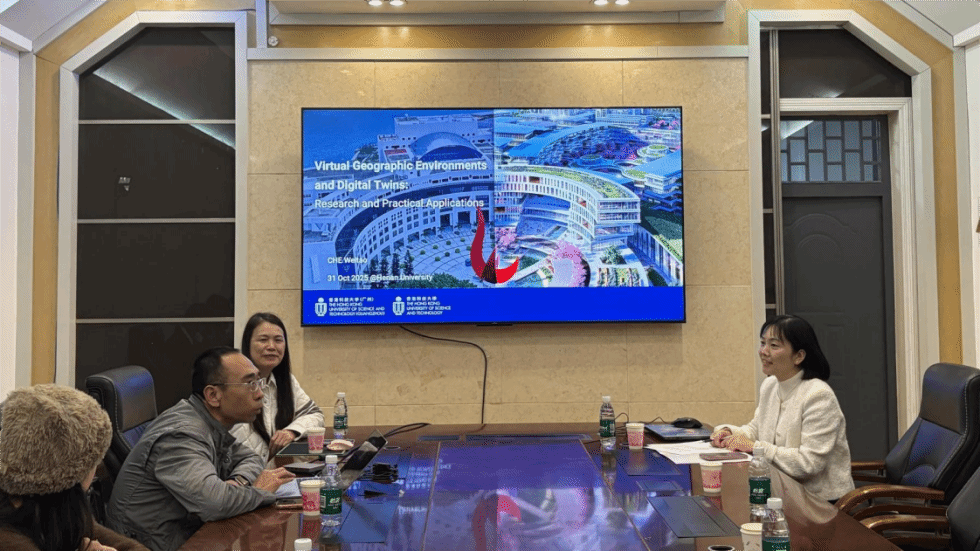

车伟涛分享了他在虚拟地理环境与数字孪生领域的研究历程与发展机遇。他通过多个典型技术平台展示了该方向的实际应用,包括具备3D照片级真实感的实景三维模型、能够呈现香港全域三维场景并集成空气质量与温度变化等数据的“数字孪生智慧香港管理平台”,以及香港科技大学智能设施管理数字孪生系统。他还介绍了融合机器人、人工智能与数字孪生技术的智能建筑扫描管理平台,充分展现了虚拟地理环境与数字孪生在智慧园区建设、城市更新、基础设施监测等方面的广泛应用与重要作用。车教授进一步介绍了当前的研究重点——将阿尔兹海默症与虚拟地理环境相结合,通过还原患者的真实生活环境,探索延缓病情发展的可能路径。最后他强调,应持续推动数字孪生技术从概念研究走向实际场景落地,为提升城市治理与公共服务的智能化水平贡献力量。

报告结束后,两位专家与在场师生围绕知识图谱、数字孪生、虚拟地理环境等议题展开深入交流,现场气氛热烈。与会师生纷纷表示,本次报告内容前沿、案例详实,不仅拓宽了对智能GIS与地理知识图谱的认知,也进一步深化了对数字孪生与虚拟地理环境技术的理解。

此次交流活动不仅加深了我部与两位专家及其所在机构的深厚情谊,也为师生搭建了与领域内知名学者面对面交流的宝贵平台,对我部地理信息、遥感等相关研究方向的深化与拓展具有积极的推动作用。展望未来,我部将持续扩大与国内高水平高校及科研机构的学术交流与科研合作,携手共进,为地理学科的创新与发展注入新动能。