责任编辑:罗则民

7月25-28日,由中国地理学会城市地理专业委员会、河南大学地理科学与工程学部共同主办,河南大学地理科学学院、国家乡村振兴(兰考)研究院、黄河中下游数字地理技术教育部重点实验室、河南省地理学会承办的2025年中国地理学会城市地理学术年会在河南大学隆重举行,《科学通报》《地理学报》《地理研究》《地理科学》《国际大都市发展研究(中英文)》提供支持。此次会议以“高质量城镇化与城乡融合发展”为主题,中国地理学会城市地理专业委员会首任主任许学强教授,中国地理学会城市地理专业委员会原副主任、河南大学原副校长王发曾教授,发展中国家科学院院士、河南大学学术副校长、地理科学与工程学部主任刘彦随教授,中国地理学会城市地理专业委员会主任、华东师范大学孙斌栋教授,城市地理研究领域知名专家学者和师生代表400余人参加会议。开幕式由地理科学与工程学部副主任、黄河文明与可持续发展研究中心主任、河南省地理学会理事长苗长虹教授主持。

河南大学地理科学与工程学部副主任苗长虹教授主持开幕式

河南大学学术副校长刘彦随教授代表学校致欢迎辞。他介绍了河南大学的基本情况、办学理念和学科建设,分析了河南大学地理学科的发展态势,介绍了河南大学地理科学与工程学部的基本架构、功能定位和未来规划,阐述了学部城市研究在推动城乡融合与区域可持续发展中的责任与担当,强调了此次年会对促进地理学科服务地方建设的重要意义。

河南大学学术副校长、地理科学与工程学部主任刘彦随教授致辞

中国地理学会城市地理专业委员会首任主任许学强先生回顾了城市地理专业委员会的发展历程,从深厚感情、“老人说老话”的点滴回忆、未来期望三个方面谈了自己对城市地理学传承与创新的理解,对中国地理学会城市地理专业委员会的未来建设提供了老一辈学者的智慧见解。期间,王发曾与许学强进行互动,通过对中国地理学会城市地理委员会原主任周春山教授培养过程的回忆,阐述了中山大学和河南大学城市地理研究的深厚友谊和学术融汇。

中国地理学会城市地理专业委员会首任主任许学强教授致辞

中国地理学会城市地理专业委员会原副主任、河南大学原副校长王发曾教授现场互动发言

中国地理学会执行秘书长王岱研究员在致辞中从国家战略需求出发,指出城市地理学在新时代高质量城镇化进程中的关键作用,鼓励城市地理学在传承中加强新技术应用和学科跨界合作,为国家城乡融合发展战略提供更坚实的理论支撑。中国地理学会城市地理专业委员会主任、华东师范大学孙斌栋教授在致辞中介绍了本次年会的筹备情况、聚焦主题和核心议题,强调年会旨在搭建交流平台和推动城市地理学科前沿探索与成果转化。

中国地理学会执行秘书长王岱研究员致辞

中国地理学会城市地理专业委员会主任、华东师范大学孙斌栋教授致辞

开幕式后,特邀报告分两个阶段进行。第一阶段由中国地理学会城市地理专业委员会副主任、北京联合大学应用文理学院党委副书记、院长张景秋教授主持。刘彦随作了题为“现代都市圈与城乡融合体新认知”的主旨报告,聚焦“如何揭示都市圈人地系统的演化过程与动力机制”“如何实现都市圈人地系统的情景模拟与效应诊断”“如何提炼都市圈高质量发展创新路径与保障体系”三个核心问题,从现代都市圈理论内涵、城乡融合体科学认知、新型城镇化创新路径三个维度进行了系统剖析。甄峰以“数智化时代的城市人居环境建设及城市地理学思考”为报告题目,从“人居环境与AI技术:问题与需求”“数智化时代城市人居环境建设的关键技术”“未来城市地理学研究的思考”三个方面系统分析了数智化时代智慧城市建设的方向,强调在全域数字化转型及智能技术应用的同时,更要重视价值的引导和实践的人文关怀,以构建有温度的数智化人居生态。孙斌栋以“城市规模分布理论的新探索——类型、形态与绩效”为报告主题,从城市规模分布的类型、形态和绩效三个方面介绍最新研究进展,尝试修正和拓展经典城市规模分布理论的内涵,期望为大中小城市协调发展提供学术依据;同时指出城市规模分布并非只有帕累托线性分布一种类型,而是多种分布类型并存,特定的城市规模分布类型与社会经济发展及城市化水平相关联,并在时间上遵循一定的演化规律。

中国地理学会城市地理专业委员会副主任、北京联合大学应用文理学院党委副书记、院长张景秋教授主持第一阶段特邀报告

河南大学学术副校长、地理科学与工程学部主任刘彦随教授做主旨报告

中国地理学会城市地理专业委员会原主任、南京大学甄峰教授做主旨报告

中国地理学会城市地理专业委员会主任、华东师范大学孙斌栋教授做主旨报告

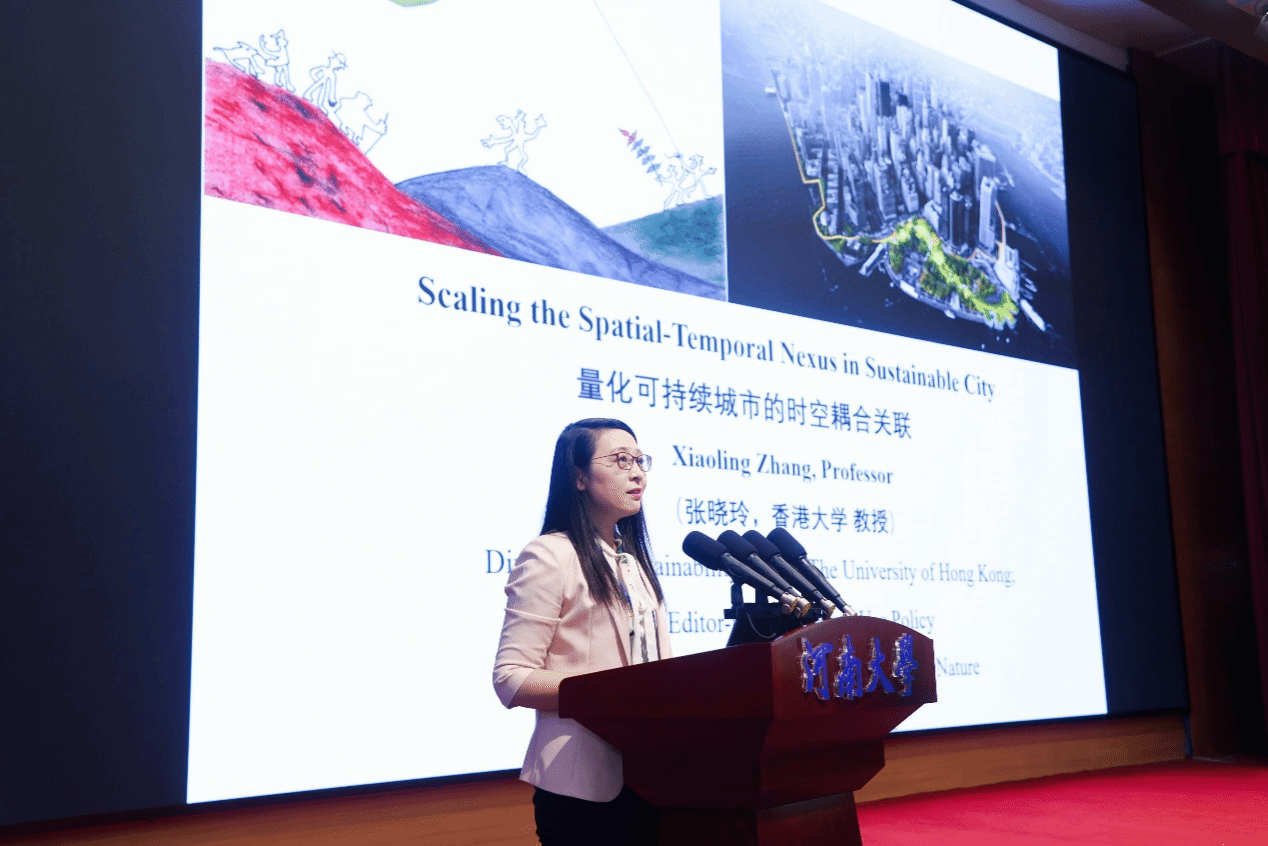

特邀报告第二阶段由中国地理学会城市地理专业委员会副主任、北京大学冯健主持。王士君以“新中国城镇化政策体系解构及其多尺度区域效应”为主题,从政策背景、政策方针、政策实践三个维度对新中国城镇化政策体系形成演变进行解构,系统分析城镇化政策在全国、大区、省域不同尺度下的发展效应,探讨了省域尺度下城镇化与粮食生产的耦合关系。李志刚以“中国超大城市空间治理:探索与实践”为报告题目,聚焦当前中国超大城市的空间治理问题,理论结合实践,系统梳理城镇化转型背景下我国超大城市如何实现从外延扩张向内涵提升新转变的意义及路径;同时报告强调多尺度协同、重视地方性和吸纳参与等因素,以此统筹超大城市高质量发展新路径。张晓玲以“Scaling the Spatial-Temporal Nexus in Sustainable Cities”为报告题目,指出城市作为持续演化的复杂适应系统呈现多层级结构、非线性动力学、动态自适应性及路径依赖特征,剖析城市可持续发展的非线性与分形属性源于内生-外生动力的复杂耦合关系,解析复杂动力耦合下城市可持续发展的演化机制、规律与适应性路径。河南大学地理科学与工程学部地理科学学院副院长丁志伟教授系统梳理了河南大学城市地理研究的发展脉络和阶段性特征,总结了河南大学城市地理研究在科教融合、社会服务和工程化实践等方面的应用成效,为现代化都市圈建设、中原城市群建设及区域城镇体系规划提供学科支持。

中国地理学会城市地理专业委员会副主任、北京大学冯健教授主持第二阶段特邀报告

中国地理学会城市地理专业委员会原副主任、东北师范大学王士君教授做主旨报告

中国地理学会城市地理专业委员会副主任、武汉大学李志刚教授做主旨报告

香港大学张晓玲教授做主旨报告

中国地理学会城市地理专业委员会委员、河南大学丁志伟教授做主旨报告

7 月 26 日下午,四大主题论坛同步开展。理论论坛聚焦“中国城市地理学理论创新与发展”,北京大学冯健研究员、北京联合大学张景秋教授主持,围绕中西理论融合、理论与实践结合、继承理论与创新理论、中国城市地理学理论研究与创新等议题展开深入研讨,强调中国城市地理学研究应注重理论贡献,增强对城市发展机理的把握,需超越经验描述转向深度解释,以明确问题为导向,扎根国家任务和实践需求,从现实提炼理论并反哺实践,构建本土化概念,深化批判性反思,参与全球对话。

理论论坛讨论现场

方法论坛由美国明尼苏达大学曹新宇教授主持,以“机器学习在城市地理学中的应用”为核心,围绕数据分析方法展开讨论,强调机器学习能呈现传统方法忽略的细节及其在处理非结构化数据方面的潜力,且研究应注重方法带来的结论而非方法本身。此次论坛为机器学习赋能城市地理学提供了新思路,加深了对机器学习、传统统计方法的特点及两者关系的理解,明确了过拟合等关键概念及其影响,为相关理论的补充和修正提供了思路。

方法论坛讨论现场

战略论坛由河南大学苗长虹教授、丁志伟教授主持,针对“中原城市群现代化建设与区域振兴”主题,探讨郑州现代化都市圈、中原经济区建设等战略的具体实施路径,系统分析中部地区崛起阶段与态势,强调以新质生产力、改革开放、城市更新等推动城市创新,提出中原地区需把握“两高四着力” 机遇,立足资源禀赋、区域特色进行数字化转型和城乡融合发展,实施差异化战略破解发展不平衡问题,为全国区域协调发展提供实践参考。

战略论坛讨论现场

青年论坛则为青年学者提供了交流平台,由河南大学董冠鹏教授、南京大学席广亮研究员、华东师范大学张维阳教授主持,围绕新发展阶段中国城镇化的经济动力转型,中国城镇化转型发展中的新型城乡关系和理论-AI耦合促进城乡融合研究方法论创新等主题碰撞思想,强调城市地理发展研究需明确数据-技术-问题的核心逻辑与相互关系,注重地理、经济、管理、大数据等多学科交叉融合,保持学科生命力。同时指出,新的发展形势重塑城市与区域组织模式,城市地理、经济地理学者应具备预判能力。

青年论坛讨论现场

7月 27 日上午,18个分会场同步举行,涵盖城市更新与空间治理现代化、大数据驱动的城市空间转型、人工智能与智慧城市建设、城市人地关系与可持续城市化、城乡韧性建设与治理应对、“流”空间与城市网络、城市空间智能计算与可持续模拟、文化空间与人文城市建设、人工智能驱动下的城市治理转型与高质量发展、健康地理学与健康城市建设、流动性与社会融合、城市空间结构与城市体系、新型城镇化与区域协调发展、“双碳”战略下的城市低碳转型、城乡融合发展与乡村振兴、城市群与都市圈、新质生产力与城市经济空间、星球思维下的城乡融合与地域空间重构等前沿领域,240余篇学术报告集中呈现了城市地理研究的最新成果。同时,《城市地理学》课程改革与教材建设沙龙同步开展,为学科教育创新献策。各分会场讨论热烈,跨学科思维碰撞频繁,凸显了学科的活力与创新潜力。

分会场1:城市更新与空间治理现代化

分会场2:大数据驱动的城市空间转型

分会场3:人工智能与智慧城市建设

分会场4:城市人地关系与可持续城市化

分会场5:城乡韧性建设与治理应对

分会场6:流空间与城市网络

分会场7:城市空间智能计算与可持续模拟

分会场8:文化空间与人文城市建设

分会场9:人工智能驱动下的城市治理转型与高质量发展

分会场10:健康地理学与健康城市建设

分会场11:流动性与社会融合

分会场12:城市空间结构与城市体系

分会场13:新型城镇化与区域协调发展

分会场14:“双碳“战略下的城市低碳转型

分会场15:城乡融合发展与乡村振兴

分会场16:城市群与都市圈

分会场17:新质生产力与城市经济空间

分会场18:星球思维下的城乡融合与地域空间重构

课程改革与教材建设沙龙

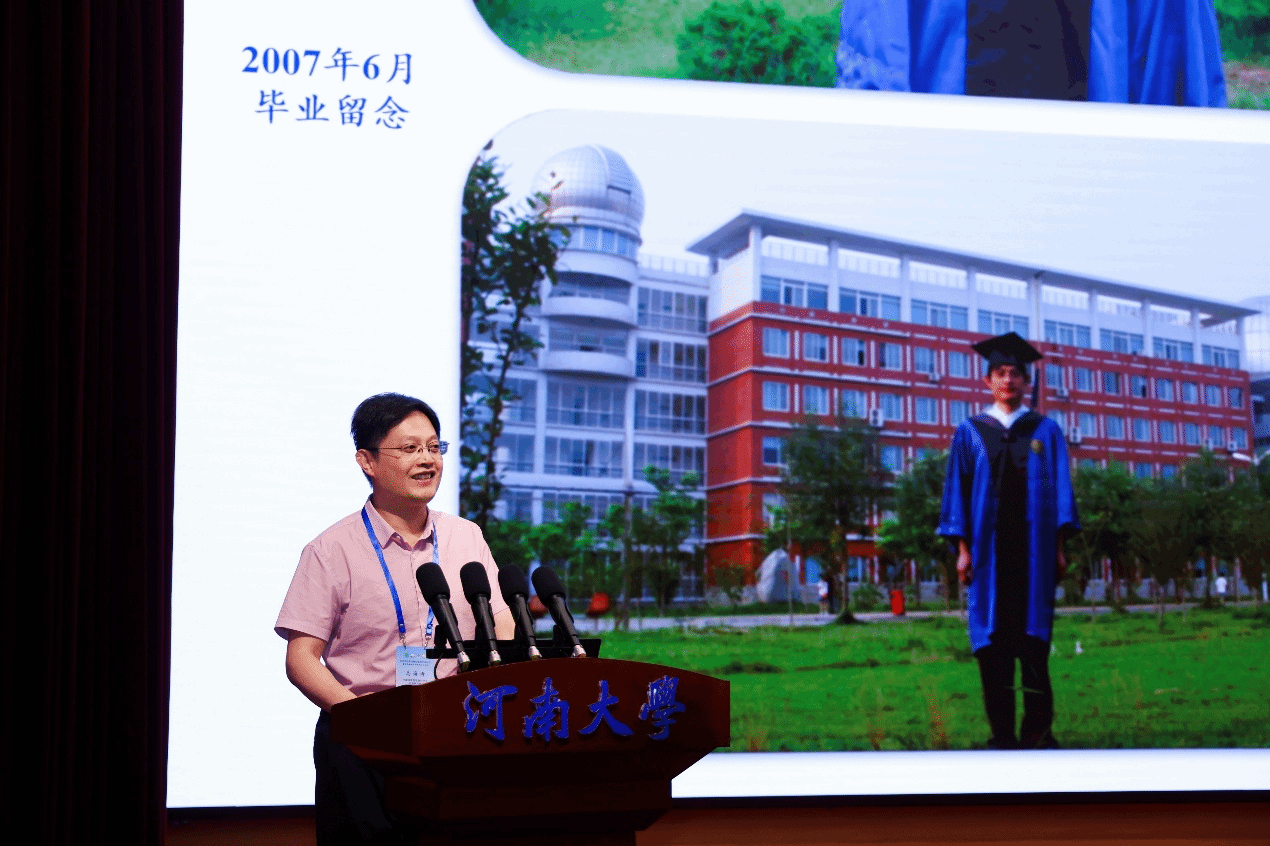

大会第三阶段特邀报告和闭幕式在河南大学金明校区图书馆一楼报告厅举行,由中国地理学会城市地理专业委员会秘书长汪明峰教授主持。中国地理学会城市地理专业委员会副主任、中山大学袁媛教授带来了题为“基于多源大数据的非洲城市贫困空间研究——对全球南方城市化的一点思考”的主旨报告,构建了城市贫困空间识别框架并绘制贫困空间地图,揭示了非洲城市贫困问题的多样性与复杂性,并指出中国引领开展非洲城市贫困研究,能够传播中国减贫智慧,彰显负责任大国的担当。中国地理学会城市地理专业委员会副主任、中国科学院地理科学与资源环境研究所马海涛研究员以“城市间创新网络的格局、机理与应用探索”为主题,聚焦知识流驱动下的城市空间相互作用关系,针对城市创新网络格局如何刻画、城市创新网络如何演化和城市创新网络研究如何应用,探索了城市间创新网络的过程、格局、机制、模式和应用。河南大学地理科学与工程学部副主任苗长虹教授以“河南大学地理学科发展与创新”为报告主题,系统介绍了河南大学地理学科百年传承中形成的学科特色、治学传统与“36X”学科体系,系统讲解了学部地理科学(Science)-地理技术(Technology)-地理工程(Engineering)-地理实践(Practice)一体化的“STEP”育人模式。未来,河南大学地理学科将继续凝心聚力、奋勇争先,以提质进位、换道领跑为目标,持续提升学科发展水平,为地理学创新及区域发展贡献更大力量。

中国地理学会城市地理专业委员会秘书长、华东师范大学汪明峰教授主持第三阶段特邀报告

中国地理学会城市地理专业委员会副主任、中山大学袁媛教授做主旨报告

中国地理学会城市地理专业委员会副主任、中国科学院地理科学与资源环境研究所马海涛研究员做主旨报告

河南大学地理科学与工程学部副主任苗长虹教授做主旨报告

闭幕式上,孙斌栋教授总结了本次年会的时代主题性、研讨方向性和未来办会方向,肯定了年会在学术交流、思想碰撞、科教融合等方面取得的成果,并对河南大学地理科学与工程学部会务组工作人员的辛苦工作表示感谢。随后年会举行了中国地理学会城市地理专业委员会会旗的交接仪式。河南大学地理科学与工程学部委员、地理科学学院执行院长赵威教授将会旗交回专委会后,孙斌栋教授将会旗转交给下一届承办单位。陕西师范大学地理科学与旅游学院副院长郑海博代表下一届承办方发言,从交接的重要性、开封-西安的古都底蕴、下届年会的会务保障等维度进行了说明,表达了对承办下届年会的期待与信心。

会议期间,中国地理学会城市地理专业委员会与河南大学地理科学与工程学部在河南大学明伦校区李大钊红色研学点、国家乡村振兴(兰考)研究院、兰考焦裕禄展览馆、兰考焦桐广场、河南大学地理工程小院等地开展联合党建活动。

本次年会是刚刚召开的中央城市工作会议之后的首次中国城市地理学术年会,主题“高质量城镇化与城乡融合发展”与城市工作会议提出的“建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市”目标高度契合,充分体现了中国地理学会城市地理专业委员会对学术前沿的精准把握和时代担当。通过大会的专家报告和分论坛的主题研讨,不仅深化了参会者对人民城市的时代内涵认知,也全面展示了城市地理研究的理论进展、前沿动态、方法创新和战略导向,强化了学界与实践的连接,为推动高质量城镇化和城乡融合发展贡献了智慧力量。