新闻作者:张占飞 摄影记者:张占飞 金鹏邵 责任编辑:赵楠

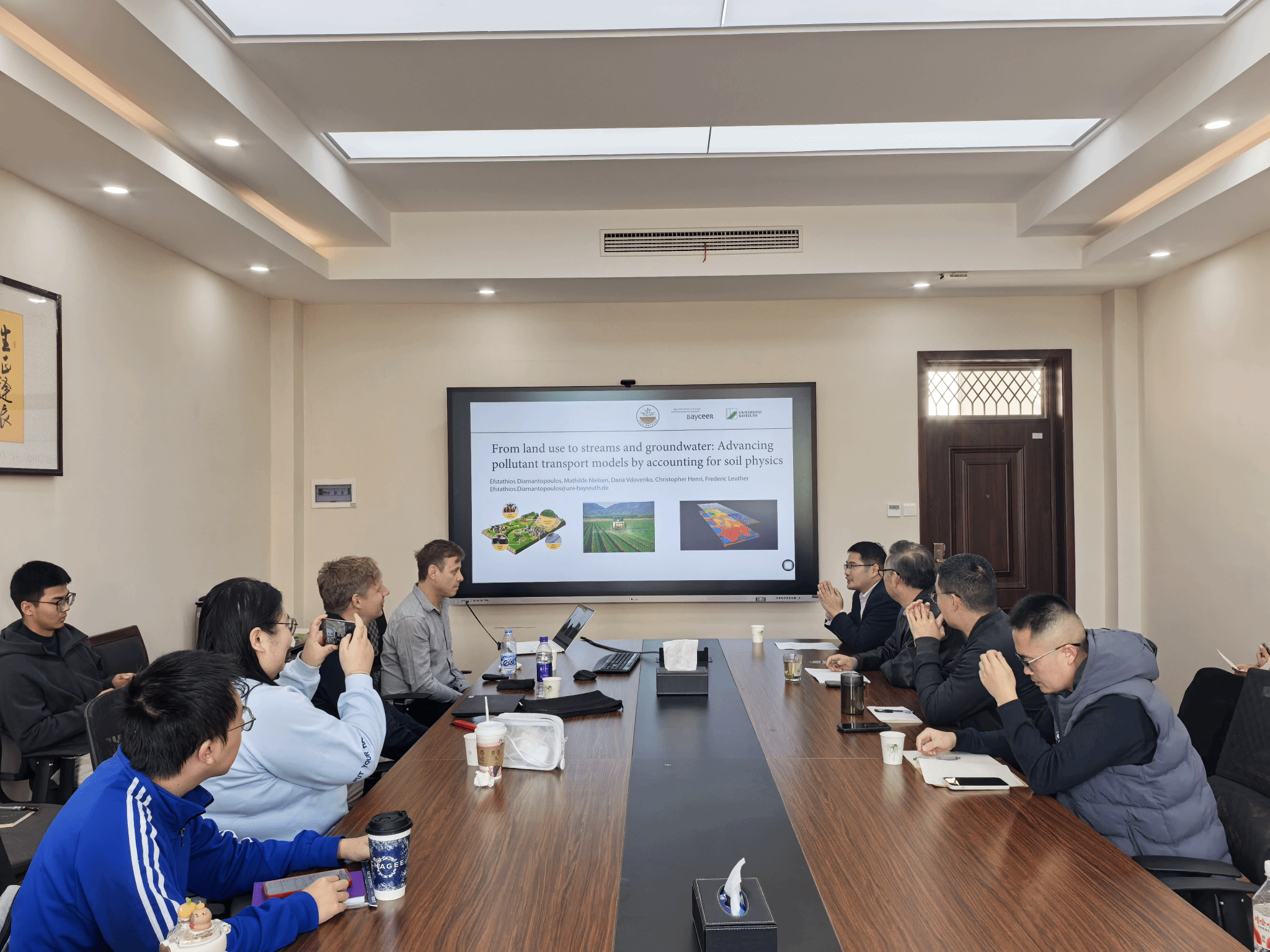

2025年11月4日,应我部秦明周教授邀请,德国拜罗伊特大学生物、化学和地球科学部土壤物理系主席、丹麦哥本哈根大学植物与环境学院Efstathios Diamantopoulos教授及其团队成员Frederic Leuther助理教授于地学楼三楼301会议室分别作题为《从土地利用到溪流和地下水:通过考虑土壤物理特性来改进污染物传输模型》与《土壤结构与土壤水力特性:从样本层面到整体范围的分析结论》的专题报告。报告会由秦明周教授主持,我部相关专业师生参与了此次交流研讨。

会议伊始,地理科学学院副院长丁志伟教授致辞,并对Efstathios Diamantopoulos与Frederic Leuther的来访表示热烈欢迎,期待更多的国际学术交流与合作。随后,秦明周对两位专家的相关情况进行了简要介绍。Efstathios Diamantopoulos的报告主要围绕“通过考虑土壤物理特性来改进污染物传输模型”展开。报告开篇,Diamantopoulos回溯了土壤水流模拟的理论根基——Richards-Richardson方程。作为描述土壤中水流运动的基础方程,其核心在于通过饱和度变化率与水通量变化的平衡,刻画水分在土壤中的运移规律。但传统模型常忽略土壤结构的动态变化,而土壤孔隙、裂隙、生物孔隙等结构的演变,恰恰是影响污染物迁移的关键。在报告中,他重点剖析了土壤污染物迁移的影响因素,其物理特性直接影响污染物的扩散路径与速率,污染物可能通过生物孔隙、裂隙等快速迁移至地下水,威胁生态与人类健康。Diamantopoulos团队运用改进Daisy模型,采用多尺度耦合模拟,整合土地利用类型(如农田、森林)与地下水流系统,实现水流、溶质运移及动力学过程的联动,引入动态生物孔隙模块,模拟排水连接型与基质终止型生物孔隙对农药、重金属等污染物的快速迁移路径,显著提升短时污染物扩散预测精度。团队还模拟了30年间不同作物轮作(全量还田)、肥料类型对土壤有机质及污染物迁移的长期影响,为农业面源污染防控提供了动态决策支持。

随后,Frederic Leuther以“土壤结构与土壤水力特性:从样本层面到整体范围的分析结论”为题,系统介绍了其研究团队在不同样本数,不同研究区范围及不同角度下土壤结构变化与土壤水动力的特性,展示了如何将微观样本的水力特性数据(如孔隙尺寸分布、有机质含量)与野外大尺度监测(如农田排水系统流量、地下水水位)结合,构建“样本-整体”关联模型,为探究微观层面的土壤结构特性与非点源污染精准防控提供了新思路,在农业管理(如灌溉优化、农药施用风险评估)和生态修复(如盐碱地治理)中的研究分析提供了新启发。

报告结束后,Efstathios Diamantopoulos和Frederic Leuther与参会师生进行了深入交流,围绕多尺度、多过程的环境模型模拟、土壤结构动力学模型、Daisy模型的技术展示等议题展开了细致讨论,现场气氛热烈,并呼吁大家持续关注土壤污染与生态恢复的前沿研究,共同推动应对全球环境变化的科学方案与实践创新。

此次报告的成功举办,进一步促进了我部与国际高校及前沿科学在土壤污染动力学模拟与水文学模型技术方法分析领域的学术交流,推动了地理学、土壤学与水文学的交叉融合,为了解土壤微观世界的活动及其与生态系统的协同治理提供了新启示。